近日,我院空天智能控制研究中心曾念寅教授团队在航空装备表面视觉缺陷检测领域研究取得新进展,相关成果以“AI-Driven Automation of Aviation Equipment Inspection: Insights from a Complex Adaptive Systems Perspective”为题发表在国际权威期刊《The Innovation》。

研究背景

航空发动机是飞机的心脏,其可靠性直接关系到飞行安全。传统检测方法主要依赖人工目视和常规无损检测技术,面临效率低下和漏检风险的双重挑战。人工智能技术为解决这些问题提供了新思路。 AI检测系统能够7×24小时持续工作,不受主观因素干扰,保持稳定的检测标准,并通过算法优化不断学习进化。复杂自适应系统(CAS)理论为AI在航空检测中的应用提供了理论基础,其强调系统的适应性、非线性和涌现性,通过多个简单智能体的局部交互产生全局智能,应对复杂多变的检测环境。

研究内容

1.数据驱动的复杂适应系统启发的损伤识别机制

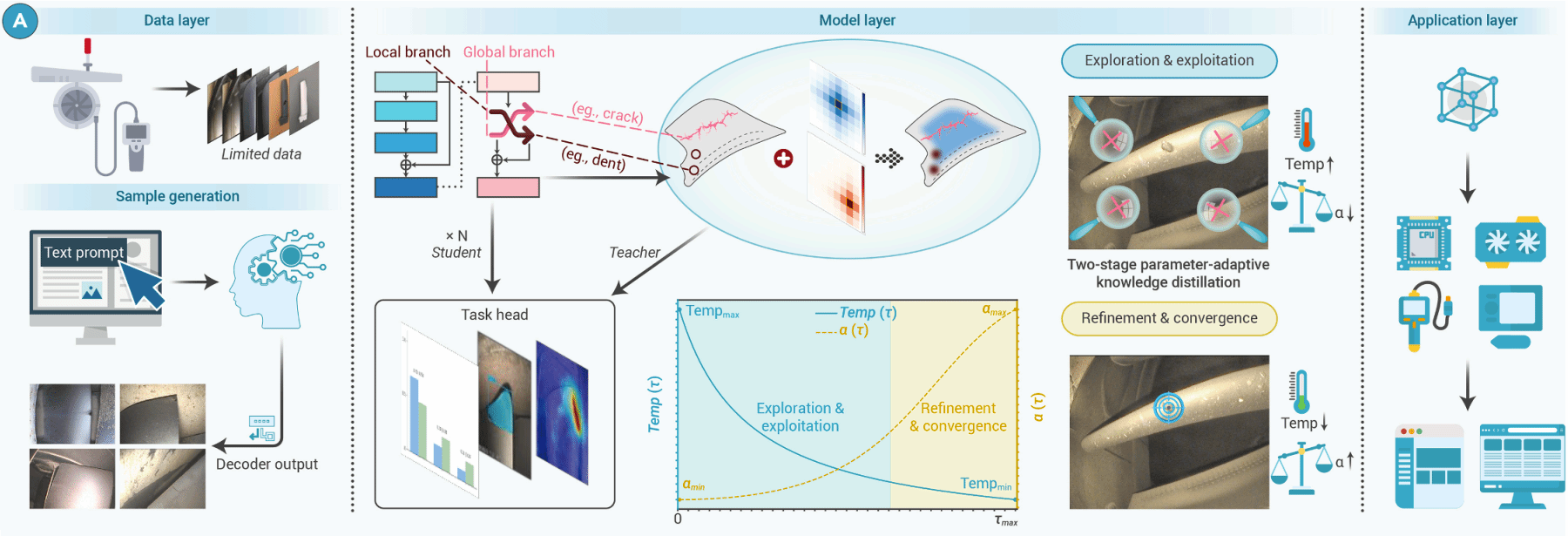

此研究所提出方法在概念上与复杂适应系统CAS的原理协同,其鲁棒性与适应性源于局部-全局交互作用、动态反馈及层级协调。这对不确定性和领域迁移场景下的智能维护至关重要,整体框架如图1A所示。在数据层,采用文本-图像交互式生成方法解决缺陷样本的稀缺性与场景有限问题。在模型层,受CAS涌现行为启发,通过局部-全局注意力机制将特征分区为通道组并施加自适应权重,为编码拓扑感知的空间先验,在注意力机制后进一步应用基于曼哈顿距离的衰减偏置,以增强流径相邻区域的连续性,同时抑制背景干扰。此外,所提出的两阶段参数自适应知识蒸馏方法进一步缓解了学习不确定性。

图1-(A) CAS启发的智能检测原理示意图

2.反馈传播的自适应动态知识迁移与学习机制

从CAS视角,教师模型可看作高维系统,其逻辑张量编码的暗知识能产生多尺度、多层级反馈信号。学生网络可看作边缘代理,通过自适应知识蒸馏机制对该信号进行过滤与重组,展现出符合简约性原理下的去中心化决策与动态重构能力。提出动机源于,训练初期需更广泛探索与利用蒸馏信号,而后期则需精细化收敛至真实标签。初始高温度平滑教师逻辑输出,避免稀有类别在指数运算后坍缩至零;待学习稳定后,降低温度值可强化常见缺陷的梯度响应。同时,在早期专注挖掘教师模型对困难样本的暗知识,并逐步向真实标签的渐进式聚焦,以加速主流类别收敛并有效降低误检漏判。

3.面向航空运维的平台开发与应用验证

为验证所提方法的工程实效性,本框架部署于航空发动机维护的桌面端与Web端等平台,符合用户中心理念与模型鲁棒性准则。具备自动生成诊断报告,支持远程协同会诊与现场实时决策等多任务需求。

4.实验与结果

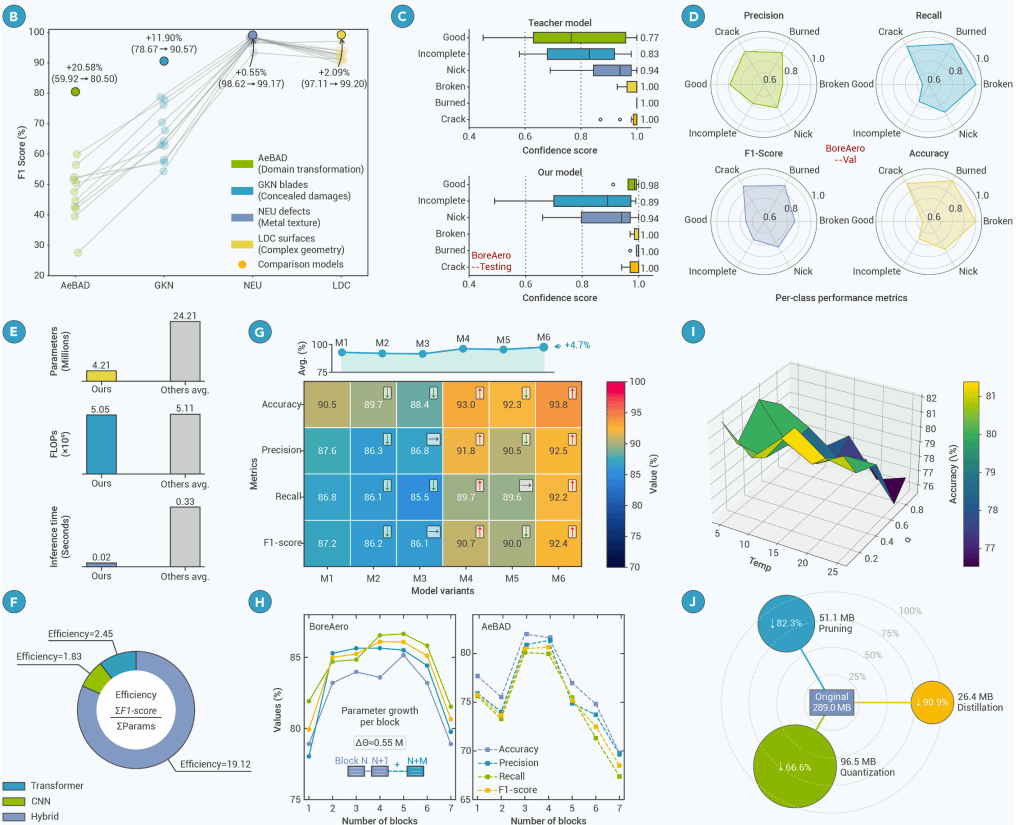

在五类场景进行验证性能(含复杂叶片、服役/拆解的航空发动机部件、工业材料表面),其存在显著类内差异或类间相似性问题,且受压缩伪影、光照波动及传感器噪声干扰。如图1B所示展示了多场景的对比,在四个基准测试中性能持续领先,降低了难例样本的漏检误判。

在工程实效上,针对航发孔探测试,利用提出的两阶段自适应知识蒸馏使置信度中位数提升,且分布更紧凑(图1C);在BoreAero验证集(图1D)对关键缺陷实现近完美检测,误报率保持低位。如图1E,参数量压缩超80%,推理速度提升近16倍;通过F1分数-参数量比值指标(图1F)也验证了局部-全局混合架构效率优势。在消融与参数分析上,图1G消融研究表明,自适应温度系数贡献最大单模块增益,损失权重适应进一步提升类间校准,二者协同达最优性能。图1H揭示了注意力块数存在数据集依赖关系,性能呈现“先升后降”趋势。图1I进一步验证了非线性调度策略必要性:训练前期保障丰富探索知识,而后期优化收敛决策边界。在轻量化对比上,如图1J,自适应知识蒸馏压缩率达90.9%,显著优于剪枝与量化等技术,为资源受限设备部署提供有效检测方案。

图1-(B)~(J):(B) 提出框架与其他先进AI模型的性能对比分析;(C) 真实航空发动机孔探测试集上教师模型与本模型的置信度分数;(D) 孔探验证集上典型缺陷类别的性能指标分析;(E) 本方法与基准模型在参数量/GFLOPs/推理耗时的性能对比;(F) CNN, Transformer与混合架构的效率分析;(G) 核心组件在数据和模型维度的消融实验;(H) 学生网络注意力模块数量对模型性能的影响;(I) 不同固定知识蒸馏参数下提出方法的识别准确率分析;(J) 其他常用模型压缩技术的对比分析。

总结

本工作提出了一种受复杂自适应系统启发的航空发动机智能检测框架。在数据层通过图文交互样本生成,以缓解缺陷样本稀缺问题。在模型层结合局部-全局注意力与拓扑驱动空间衰减机制,以增强复杂场景和域偏移下的鲁棒性;并设计两阶段参数自适应知识蒸馏机制,在训练中切换“探索-利用”与“精炼-收敛”学习过程。应用层通过软硬件协同优化实现跨平台部署,平均中位检测置信度约0.97,模型参数量降低90.9%且检测效率显著提升。未来工作将重点探索多源异构信息融合与协同学习策略,进一步提升航空高端装备的智能运维可信度和决策可靠性。

研究团队及资助

该论文第一作者为学院博士生吴佩树,通讯作者为曾念寅教授,博士生温为民、硕士生李泽宇等为共同作者。该研究获得国家自然科学基金、福建省杰出青年基金、中国航发集团自主创新基金以及国家重点研发计划的联合资助。

论文来源及相关研究

来源:P. Wu, W. Wen and N. Zeng*, AI-Driven Automation of Aviation Equipment Inspection: Insights from a Complex Adaptive Systems Perspective. The Innovation, 2026, 7(1): 10184.

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666675825002875

此外,团队面向航空发动机缺陷智能检测中的数据增强与损伤特征提取,模型设计与性能优化等方面还开展了系列工作,近期主要成果包括:

[1]P. Wu, H. Li and N. Zeng*, From Data Analysis to Intelligent Maintenance: a Survey on Visual Defect Detection in Aero-engines. Measurement Science and Technology, 2025, 36(6): 062001. (邀请综述)

[2]H. Chen, P. Wu and N. Zeng*, DLA-Net: a Dynamically Learnable Attention Network for Intelligent Surface Visual Inspection of Aero-engine Blades. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2025, 74: 3532114.

The Innovation是一本由青年科学家与Cell Press于2020年共同创办的综合性英文学术期刊:向科学界展示鼓舞人心的跨学科发现,鼓励研究人员专注于科学的本质和自由探索的初心。作者来自全球78个国家;已被164个国家作者引用;每期1/5-1/3通讯作者来自海外。目前有200位编委会成员,来自22个国家;50%编委来自海外(含39位各国院士);领域覆盖全部自然科学。The Innovation已被DOAJ,ADS,Scopus,PubMed,ESCI,INSPEC,EI,中国科学院分区表(1区TOP)等收录。2024年CiteScore为53.4;2024年影响因子为25.7(5 year lmpact Factor=40.2)。