提到B超、超声造影等超声检测技术,想必大家都不陌生。在人体健康检查中,常会用到超声检查,它就像“透视眼”一样,能够精准获取身体器官内部的结构信息,帮助医生精准诊断早期病变,让患者及时得到治疗,减少健康风险。

但是,你知道翱翔云端的钢铁巨鹰——飞机也需要定期做“B超”吗?

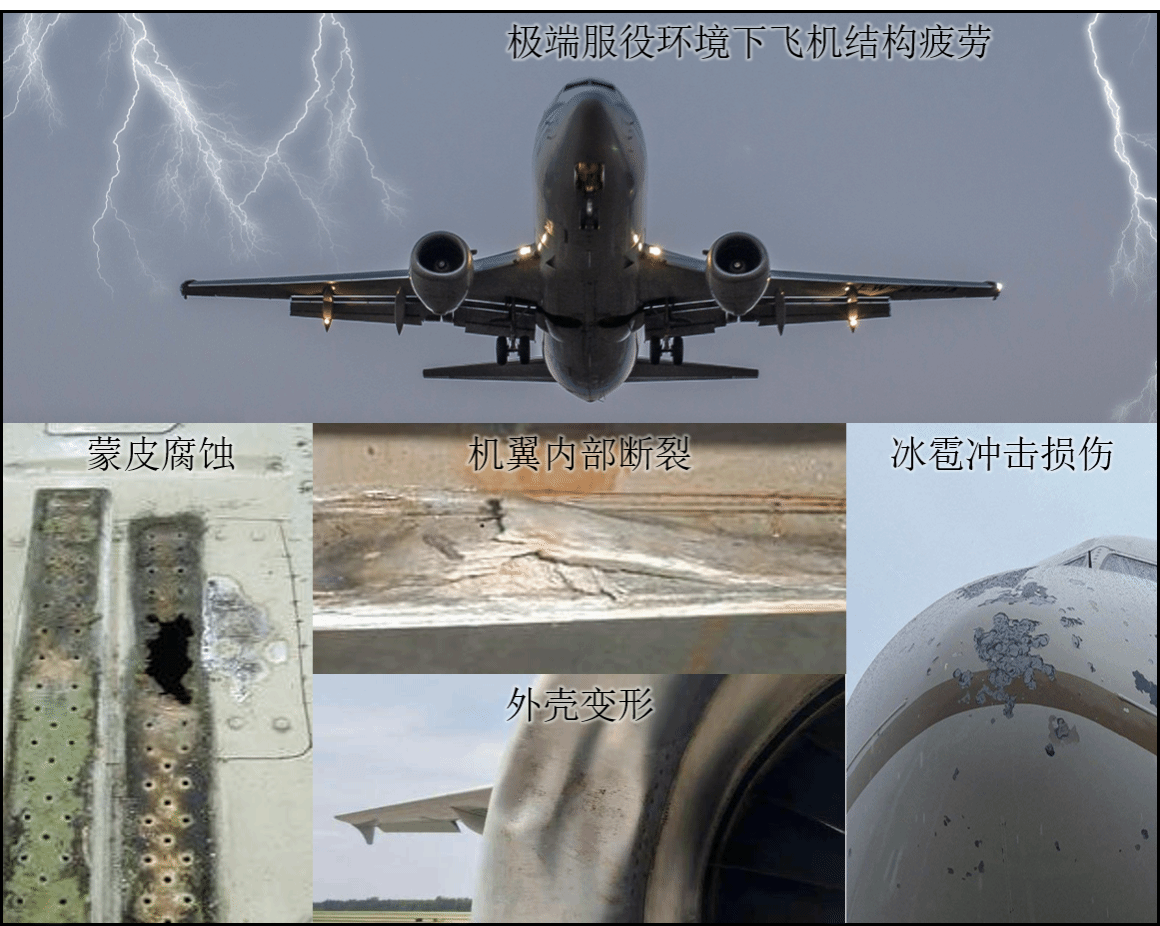

飞机在高空飞行时,要穿梭于复杂多变的环境,承受各种极端压力,机体也面临着与人体相似的“健康烦恼”。它内部的一些细微裂纹、孔隙,还有因长时间使用产生的疲劳损伤,在高应力、高温度和高速飞行时气动压力的“轮番攻击”下,可能会越来越严重,对飞行安全构成了巨大的潜在威胁。所以,定期给飞机“体检”,是保障飞行安全的必然选择。

飞机结构常见损伤(来源网络)

然而,传统检测方法如同一场“外科手术”,需要对飞机部件进行拆解,不仅耗时费力,而且还会对飞机结构造成一定程度的损伤。普通超声检测适用于检查较大尺度的损伤,如果遇到“细如发丝”的微小损伤,它就有点“力不从心”,很难提供准确有效的诊断信息。

如何在不损伤机体的前提下,实现更精准有效的检测呢?厦门大学重大装备健康管理技术研究团队自主研发的“非线性超声检测技术”破解了这一难题。近年来,在航空航天学院李卫彬教授带领下,团队聚焦飞行器及其关键部件的服役安全需求,开启了一系列科研探索,最终利用超声波的非线性效应,成功研发出了具备高精度微损伤检测能力的“利器”,并在飞行器和航空发动机这些重大装备中完成了验证与工程应用。

和传统的超声检测方法比起来,“非线性超声检测技术”对微小损伤和早期损伤特别“敏感”。它的原理很巧妙,就像给飞机做一次高精度的“全身扫描”,会向飞机材料发射不同频率的超声波,当这些声波在传播过程中遇到微小损伤时,便像触发了机关的“信号灯”一样,产生和频与差频信号。这些新产生的信号,就如同微小损伤留下的“指纹”,可以帮助我们准确定位材料早期损伤的位置,还能监测它的变化。

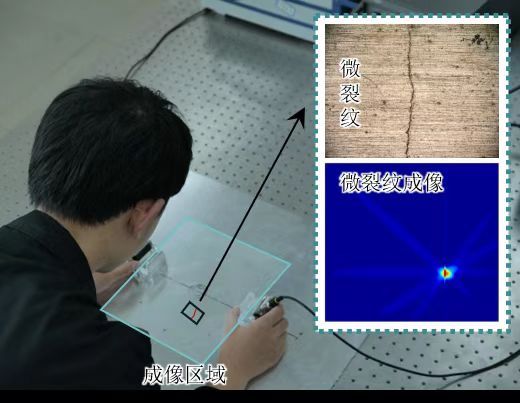

基于非线性超声的金属结构近表面微裂纹成像

(实验人员在隔振平台上进行实验,检测对象的近表面含有微米级的微裂纹。如图所示,操作人员手里拿着两个传感器,形成一条检测路径,一个作为激励端,通过振动产生超声信号,另一个作为接收端,用来接收超声信号。检测路径上如果存在损伤,接收信号的非线性成分会增加,通过对比检测路径健康状况和损伤状况下接收信号中的非线性成分,就可以知道路径上是否存在损伤。通过布置多条路径,路径间就像蜘蛛网一样交织在一起,形成多个交点,经过损伤的路径会高亮显示,他们的交点就是损伤存在的位置。成像结果展示出非线性超声可以检测出金属板近表面的微裂纹损伤。)

不管是发动机涡轮叶片上毫米级、微米级的小损伤,还是复合材料结构层与层之间的脱粘,又或是微裂纹、材料性能劣化这些早期损伤,“非线性超声检测技术”都能在不损伤飞机结构的前提下,精准地“揪出”这些潜在隐患。这样一来,就能及时对飞机进行维修和保养,保障飞机的飞行安全。该技术已在国产大飞机C919的关键环节中完成验证,为结构稳定性与安全性提供了技术支持。

凭借着对材料微损伤的高灵敏度,“非线性超声检测技术”不仅从实验室成功走向工程应用,还迅速在多个新兴领域“生根发芽”。在新能源领域,它可以化身“安全卫士”,评估风电叶片结构的完整性、检测电池缺陷、监测核电压力容器辐照损伤;在微电子与半导体领域,它能帮助检测硅片的质量,为产业发展把好质量关;在先进制造领域,它还能参与评价增材制造构件的质量,评估复合材料结构的性能,推动制造业迈向新高度......

“未来,这项技术还可以与智能化检测手段深度融合,就像给检测技术植入一个‘智慧大脑’,让检测变的更自动化,分析数据的能力也更强,帮助实现工业产品从设计到退役的全生命周期智能管理。”研究团队负责人李卫彬说,对于检测设备的研发,除了高精度、智能化,“今后还会更注重场景适配,让现场快速检测更高效便捷,并推动这项技术在高温、高速等极端情况下的应用,不断提升在复杂工程环境中的适应性和实用性。”

随着技术的持续进步,“非线性超声检测技术”将如同一张无形的安全网,延伸至更多领域大展身手,为人类的安全与发展保驾护航。

【团队名片】

厦门大学重大装备健康管理研究团队在首席科学家、国家高层次人才卿新林教授的指导下,由团队负责人、国家自然科学基金杰出青年基金获得者李卫彬教授带领,依托福建省智能传感与仪器协同创新中心、厦门市航空结构完整性检测与评价技术重点实验室、厦门大学航空维修与工程技术研究中心等科研平台,面向空天飞行器重大装备质量与服役安全的核心需求,聚焦先进传感、无损检测、健康监测与智能结构等前沿方向,深入推进核心技术突破与工程应用。团队已建成先进无损检测实验室、结构健康监测实验室与先进传感与仪器设计实验室,形成涵盖X射线检测、电磁检测、超声检测等关键技术的研究体系,为重大装备健康管理技术的创新发展提供重要支撑。李卫彬教授及其团队2023年获得国际无损检测&结构健康监测领域-阿肯巴赫奖(Achenbach Medal)(每年全球1位),2024远东无损检测新技术论坛攀登奖(当年只有两位专家获得)。

(文/宣传部 巩林 图/厦门大学重大装备健康管理技术研究团队)